[박지현의 세상유감] 통합의 성패는 선언이 아니라 설계

드라마를 오래 지켜본 사람들은 아실 겁니다. 갈등은 이야기를 끌고 가는 힘이지만, 해소되지 않으면 결국 파국으로 향한다는 사실을 말입니다. 지금 우리가 서 있는 자리, 광주광역시와 전라남도의 통합 논의 역시 그렇습니다. 충분히 오래 흔들렸고, 이제는 어디로 나아갈지 결말을 선택해야 하는 시간입니다.

생활은 이미 경계를 넘어 움직입니다. 주말이면 광주 사람들은 전남의 숲에서 숨을 쉬고, 전남의 청년들은 광주의 거리에서 문화를 소비합니다. 행정의 선은 지도에 남아 있지만 사람들의 동선에서는 옅어졌습니다. 문제는 제도가 그 속도를 따라가지 못한다는 데 있습니다. 그러나 지금 우리 앞에는 피해 갈 수 없는 상황에 놓여 있습니다. 인구 감소, 청년 유출, 산업 기반의 약화, 즉 이대로 가다간 지역 소멸의 기로 말입니다.

수도권 집중이라는 거대한 흡인력 앞에서 개별 지자체 단위의 대응이 얼마나 버틸 수 있는지, 우리는 이미 체감하고 있습니다. 그럼 이와 같은 상황에서 세계의 다른 도시들이 어떤 선택을 했을까요? 지금처럼 무엇이 옳은지 어떻게 해야 할지 막막한 상황, 다른 곳들을 살펴보기로 합니다.

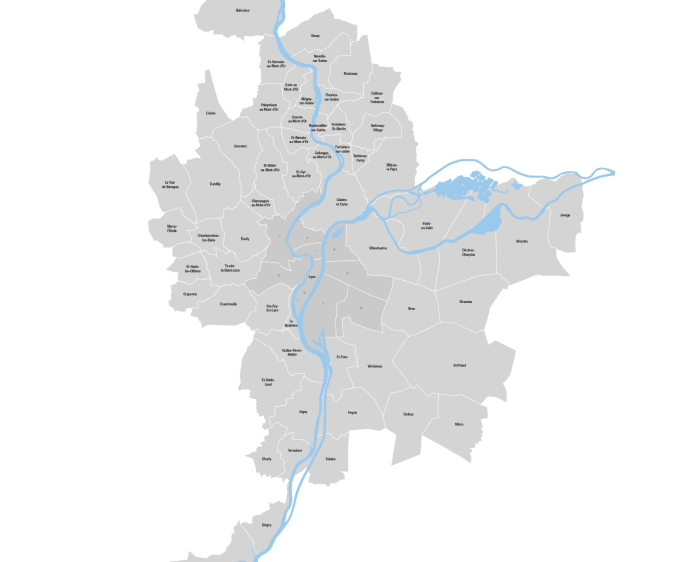

Métropole de Lyon – 연결이 만든 새로운 몸집

< 프랑스의 리옹 메트로폴 연합지도 >

파리라는 절대적 중심에 가려 있던 이 도시권은 주변 자치단체들과 기능을 합쳐 거대한 단일 행정 체계를 만들었습니다. 핵심은 단순했습니다. 권한을 모으고, 계획을 하나로 묶고, 재정을 공동 관리한다는 것이었습니다. 지금 우리의 상황과 그리 다르지 않습니다.

이후 도로와 복지, 도시개발, 교통 같은 권한을 통합하면서 승인 과정이 짧아졌고, 기업 입장에서는 여러 문을 두드릴 필요가 없어졌습니다. 저 역시 그런 점에서 큰 기대를 하고 있기도 합니다. 어쨌든 그 결과로 투자 증가와 산업 클러스터 형성이 이어졌습니다.

하지만 출범 초기만 하더라도 우리와 별반 다르지 않았습니다. “왜 우리 세금이 다른 동네로 가느냐”, “작은 도시의 목소리가 사라지는 것 아니냐”는 반발이 거셌습니다.

이를 넘기 위해 이곳이 선택한 방법은 두 가지였습니다. 재정을 재분배하는 공식을 명문화해 자동으로 작동하게 할 것, 규모와 무관하게 참여 구조를 보장할 것, 메시지가 아니라 규칙으로 불안을 거두었습니다.

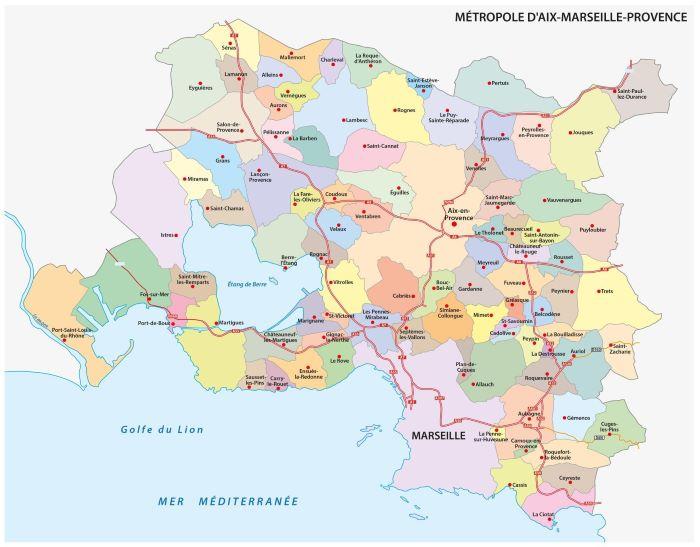

Greater Manchester Combined Authority – 성장의 분배 방식 제도화

< 영국 북서부 맨체스터 광역 연합지도 >

그레이터맨체스터 광역 연합은 영국 북서부, 산업혁명기의 중심 도시였던 맨체스터와 주변 10개 자치구가 결합한 광역 연합 기구입니다. 런던에 대응하는 북부 성장 거점을 만들기 위한 실험으로 만들어졌는데 광역 시장 체제를 두면서도 각 기초 단위 대표들의 합의를 강하게 요구하는 구조입니다.

특히 투자 기금을 운용할 때 외곽 지역을 우선 대상으로 삼는 장치를 두어 중심부 독식을 완화하려 한, 통합의 목표를 성장에만 두지 않고 성장의 분배 방식까지 제도화합니다.

여기서 눈여겨볼 대목은 일자리와 교통, 주택 정책을 한 세트로 묶어 움직였다는 점입니다. 트램과 철도를 광역 생활권 중심으로 재편하고, 새 산업 단지를 교통망과 함께 설계했습니다. 기업이 들어오면 사람이 이동하고, 사람이 모이면 주거 정책이 따라붙는 구조를 동시에 설계한 것입니다.

또 하나, 외곽 도시들이 통합의 들러리가 되지 않도록 예산 배분과 개발 우선순위를 협상 테이블에서 계속 조정했습니다. 시간이 걸리더라도 합의를 거치게 만드는 방식이었고, 그 느린 과정 자체가 오히려 연합을 유지하는 힘이 됐다는 평가를 받습니다.

Métropole d'Aix-Marseille-Provence – 협력의 언어

< 프랑스 남부 엑상프로방스-마르세유-프로방스 메트로폴 지도 >

프랑스 남부 지중해 연안을 따라 마르세유와 엑상프로방스 등 여러 도시를 묶은 대형 메트로폴입니다. 항만과 관광, 연구 등 기타 산업이 혼재된 구조로 그리하여 통합 과정에서 지역 간 이해관계 충돌이 치열했던 곳이었습니다.

이 도시권은 한 걸음 더 나아가 주요 기관과 기능을 여러 도시에 나눠 배치했습니다. 통합이 곧 흡수를 의미하지 않는다는 신호를 공간적으로 보여주려는 선택이었습니다. 청사 하나, 공공기관 하나가 주민 정서에 얼마나 큰 영향을 주는지 이해했기 때문입니다.

산업 전략 역시 지역별 역할 분담을 분명히 했습니다. 어느 곳은 항만 물류, 어느 곳은 연구와 대학, 또 다른 곳은 관광과 문화처럼 각자의 미래 그림을 따로 또 함께 그리도록 했습니다. 덕분에 경쟁 관계에 있던 도시들이 조금씩 협력의 언어를 배우기 시작했습니다. 완전한 만족은 아니었지만, 최소한 “모두 잃는다”는 공포를 “각자 가져갈 몫이 있다”는 인식으로 바꾸는 데에는 성공했다는 평가가 뒤따랐습니다.

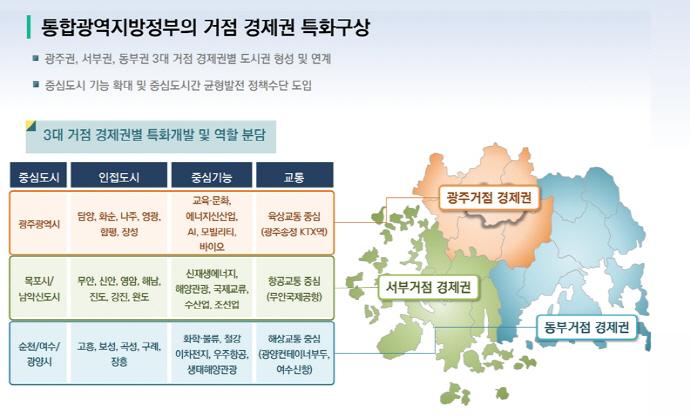

< 행정통합 정책토론회에 제시된 '3대 거점' 사진:전남연구원 >

이렇듯 해외 사례를 보면 공통점이 또렷하죠? 바로 성공 여부를 가른 것은 선언이 아니라 설계였습니다. 세금은 어떤 기준으로 나뉘는가? SOC와 공공기관은 어디로 가는가? 작은 지역이 실제로 영향력을 행사할 수 있는가? 통합 이후 손해 보는 곳이 생긴다면 어떤 보완 장치가 작동하는가? 이 질문에 답하지 못하면 통합은 구호에 불과하고, 답을 제시하면 갈등은 관리 가능한 비용이 됩니다.

어쩌면 지금 우리는 가장 시끄러운 장면을 지나고 있는지도 모릅니다. 필요한 것은 막연한 낙관도, 냉소도 아니라 구체적인 대본입니다. 통합 뒤에 우리 동네에 무엇이 생기고 무엇이 달라지는지, 숫자와 시간표로 말해 주는 이야기 말입니다.

그 설계도를 요구하고, 감시하고, 더 정교하게 만들라고 압박하는 일. 그것이 시민이 맡을 역할일 것입니다. 경계는 지우기 어렵지만, 미래는 나눠 가질 수 있습니다. 다음 장면을 어떤 표정으로 맞을지는 결국 우리가 어떤 규칙을 쓰느냐에 달려 있습니다.