대중가요에 등장하는 광주의 다리

올여름 7월 17일 광주에 쏟아진 426㎜의 폭우로 인해 북구 동림동 옛 산동교 교각 일부가 파손됐다. 옛 산동교는 광주 유일의 6·25 전적지로 2011년 현충 시설로 지정되어 북구에서 유지보수 관리해 왔는데 이번 폭우로 교각 파손과 함께 상판 일부가 가라앉아 접근이 통제되고 있다.

이 소식을 접하고 마음이 많이 아팠지만 다행히 광주 북구가 폭우피해 특별재난지역으로 선포되어 옛 산동교는 33억원의 예산을 투입해 곧 복구할 예정이라고 한다.

< 6.25 전적지 옛 산동교 >

광주에는 산동교 외에도 많은 다리가 있는데 우리 대중가요에는 광주의 다리를 노래한 곡들이 다수 존재한다. 오늘은 광주의 다리를 노래한 우리 대중가요를 4곡 소개한다.

그 첫 번째 곡으로 1962년에 발표된 것으로 추정되는 윤일로의 ‘광주야곡’을 살펴보자.

윤일로 - 광주야곡 (강남풍 작사, 김영호 작곡)

무등산 걸린 달아 구비치는 광천교야

호남 열차 객창으로 바라보니 반갑구나

목탄선 금잔디에 옛 시절 그대론데

나와 같이 놀던 님아 어데 가고 아니 오나

증심사 풍경소리 나의 발길 붙잡는데

지난 일을 생각하니 냇물 소리 처량하다

단둘이 속삭이며 그 시절 부른 노래

신비로운 저 달아 너와 함께 불러보자

< 1950 전남방직과 광천교 >

‘광주야곡’은 광주로 들어서는 호남선 열차 객창으로 보이는 무등산과 광천교를 노래하고 있다. 이 노래에 등장하는 광천교는 지금도 존재하는데 전남방직에서 광천동 터미널로 가는 길의 광주천에 놓인 다리이다. 어느 시기에 지어졌는지 정확하지는 않으나 일제강점기인 1935년에 전남방직의 전신인 종연방적이 임동에 들어선 이후일 것으로 추정하고 있다. 그리고 광천동이 1947년에 붙여진 동명이기 때문에 광천교의 다리 명도 그 이후에 붙여진 것으로 보인다. 이 다리는 6.25 한국전쟁 때 전남방직이 폭격당했을 당시의 사진에도 등장하고 1950년대 광천동에서 전남방직으로 출퇴근하는 사람들로 붐비는 다리 모습의 사진으로 보아 오래전부터 이용하던 다리였다는 것은 분명해 보인다.

이 노래가 나온 것으로 추정되는 1962년에 광주 임동 일대는 전남방직 이외에는 거의 대부분이 평지의 논밭이었다. 그래서 극락강역과 운암역을 지나 광주역으로 이어지는 철길을 지나는 열차 창문으로 보이는 광천 다리는 무등산과 함께 ‘광주에 도착했구나’ 하는 생각을 하게 하는 상징물 중 하나였을 것이다.

광천교는 1970년대에 광천동에 공단이 조성되면서 확장되고 이후 1990년대에 상무지구와 광천터미널이 들어서면서 더욱 확장되어서 지금은 광주에서 가장 통행량이 많은 다리 중 하나가 되었다. 그러나 광천교에 다리에 대한 역사와 스토리를 전혀 찾아 볼 수 없어서 많이 아쉽다.

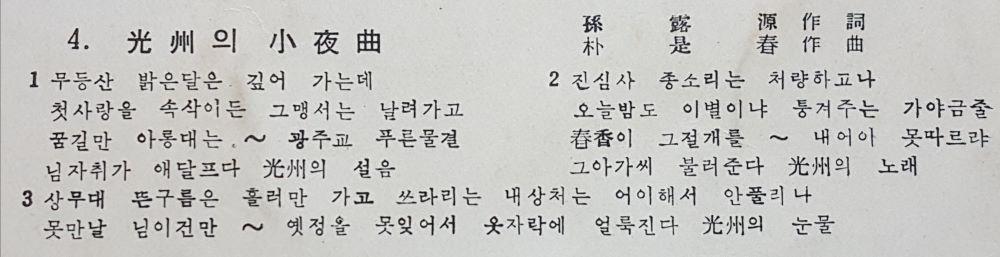

< 박옥희 - 광주 소야곡 가사 >

광주의 다리를 노래한 두 번째 곡은 1965년에 나온 박옥희의 ‘광주 소야곡’이다.

박옥희 - 광주 소야곡 (1965 손로원 작사, 박시춘 작곡)

무등산 밝은 달은 깊어 가는데

첫사랑을 속삭이든 그 맹서는 날라가고

꿈길만 나른 대는 광주교 푸른 물결

님 자취가 애달프다 광주의 설움

진심사 종소리는 처량하고나

오늘밤도 이별이냐 퉁겨주는 가야금 줄

춘향이 그 절개를 내 어이 못 따르랴

그 아가씨 불러준다 광주의 노래

상무대 뜬 구름은 흘러만 가고

쓰라린 내 상처는 어이해서 안 풀리나

못 만날 님이건만 옛정을 못 잊어서

옷자락에 얼룩진다 광주의 눈물

이 곡은 유명한 작곡가 박시춘 작곡집 앨범에 들어있는 곡인데 광주를 노래한 가요 중에 광주 지명이 가장 많이 나오는 노래다. 가사 중에 나오는 무등산과 광주교, 진심사(증심사를 오기한 것으로 추정됨), 상무대 등의 지명이 정겹다.

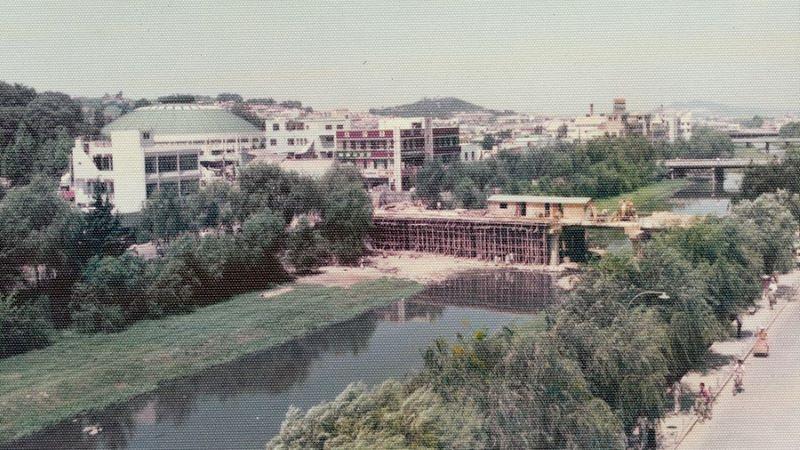

< 1976년 광주교 확장공사 모습 >

광주교는 광주공원과 충장로를 잇는 다리로 예전에는 공원 다리로 불렀다. 광주교는 1907년에 나무다리로 만들어진 광주 최초의 다리다. 광주교가 놓이기 전에 광주천에는 흙과 나무로 얽어 만든 다리가 곳곳에 있었지만 이것들은 홍수가 나면 유실되는 일이 흔해서 영구적인 다리로는 광주교를 광주천 최초의 다리로 보고 있다. 광주교가 만들어질 당시의 광주천은 구불구불하고 폭이 넓어서 다리 길이가 100m 정도로 지금보다는 더 길었다. 그런데 1925년 광주천에 홍수가 나서 전남도청까지 잠기는 을축년 대홍수가 일어난 이후 1926년부터 시작된 광주천 직강화 공사로 광추천 폭이 지금 같이 줄어들었고 1935년에 철근 콘크리트 다리로 다시 지어졌다.

지금의 광주교 모습은 ‘광주 소야곡’에 나오는 광주교와는 그 모습이 완전히 다르다. 2006년 광주천 환경정화사업으로 다시 만들어진 광주교는 보행자 전용 다리로 고리 모양의 조형물과 동그란 광장형태가 특징이다.

이 노래가 만들어진 1965년 광주에서는 전국체전이 열렸고 광주교 인근에 실내체육관이 지어져 광주의 새로운 명물이 되었다. 당시에 광주공원은 광주시민들이 자주 찾는 휴식 공간이었고 공원을 찾는 시민들이 광주교를 자주 이용했기 때문에 광주교가 노래가사 속에 등장했다고 생각한다.

광주의 다리를 노래한 세 번째 곡은 2016년에 발표한 김원중의 6집 앨범 수록곡 ‘옛 산동교에서 마지를 기다리다’이다.

김원중 – 옛 산동교에서 마지를 기다리다

오직 달빛만 가득하던 밤

달빛에 젖어 그대 드러나던 그 밤

하얀 꽃 흐드러지던 강 아래 마을까지

나의 노래에 춤추며 내 손 잡아 걷던 그대

열줄 슬이 너에게 전하는 떨림

내 얼굴 어루만지는 그대 손끝의 떨림

천년쯤 전이던가 그대 저 강물 거슬러 혼자 다녀갔다던데

이만사천 번의 보름달이 떴다 진 이 자리에 나는 혼자 서 있네

우~~~ 우~~~ 우~~~ 우~~~

오늘도 동쪽 하늘이 밝아 올 때까지

옛 산동교에서 너를 기다리네

1934년에 건설된 옛 산동교는 광주에서 장성을 잇는 국도 1호선 신작로의 일부로 영산강의 일부분인 극락강에 놓여있는 다리이다.

1984년 데뷔곡 ‘바위섬’으로 유명한 가수 김원중은 1997년에 발견된 산동교 부근의 신창동 청동기 문화유적지를 모티브로 자신이 직접 작사, 작곡을 해서 이 노래를 만들었다.

기원전 1세기에서 4세기까지의 것으로 보이는 신창동 청동기 문화유적지의 대형 저장고에서는 불에 타버린 쌀과 나락, 곡식들이 엄청나게 많이 출토되었는데 이곳은 당시에 인구 1만 명 정도의 큰 도시였을 것으로 추정된다. 또한 중국의 축이라는 악기와 같은 모양의 현악기와 청동구슬로 만들어진 타악기, 마찰해서 소리를 내는 악기 등이 많이 출토되었다. 이것으로 보아 이 지역은 넓은 강과 비옥한 토지에서 비롯한 경제력을 기반으로 음악을 포함한 각종 문화예술이 발달했다는 것을 알 수 있다.

가수 김원중은 이것이 바탕이 되어 남도민요, 판소리 등의 지역 대표성을 가진 음악적 유전자와 다른 지역과의 차별성을 만들어지고 이 차이로 인해 광주음악이 만들어 진 것이라고 봤다.

김원중은 2000년 전 산동교 부근 극락강에서 물을 긷고 악기를 연주하며 사랑을 속삭였던 가상의 여인 마지와 산동교에서 그녀를 기다리는 남자의 판타지를 상상하면서 이 노래를 만들었다.

< 70년대 방림동 뽕뽕다리 >

광주의 다리를 노래한 우리 가요 네 번째 곡은 홍진주의 ‘뽕뽕다리’다.

홍진주 - 뽕뽕다리 (2019. 콩나물 작사, 이동헌 작곡)

뽕뽕 뚫린 뽕뽕다리 건너던 우리 할머니

아빠도 없이 엄마도 없이 불쌍하다 우리 아가야

탈이 많으면 많은 대로 말 많으면 많은 대로

뽕뽕다리 아래 광주천은 사연안고 흘러만 간다

밋밋들 꽃밭 가꾸고 꽃동산에서 놀던 친구야

정말 정말 보고싶구나 그때 그시절 그립구나

저 멀리 기차소리가 내 맘을 마구 때린다

뽕뽕 뚫린 뽕뽕다리 울 할머니 생각이 난다

뽕뽕다리는 아나방이라 불리던 구멍 뚫린 공사장 안전 발판을 엮어서 만든 다리다. 이 철판은 1940년대 2차 세계대전 때 미군이 태평양 섬에 비행기 활주로를 놓으면서 비 올 때 배수가 잘되도록 하기 위해 만들었는데 뽕뽕다리는 철판에 구멍이 뽕뽕 뚫려 있어서 붙여진 이름이다. 광주에는 학동과 방림동을 이어주는 방림동 뽕뽕다리와 양동 발산마을과 임동 전남방직공장을 이어주던 발산 뽕뽕다리가 유명했다.

두 뽕뽕다리는 1950년대에 건설되었는데 발산 뽕뽕다리는 1973년 발산교가 건설되면서 이용자가 줄어들고 1975년에 홍수로 떠내려가 철거되었다. 방림동 뽕뽕다리는 1986년에 방림교가 건설되면서 철거되었다.

그런 예전 뽕뽕다리가 최근에 다시 지어졌다. 2019년에는 복원된 방림동 뽕뽕다리는 500m나 되는 학림교와 방림교 간 거리로 인한 보행자의 불편함을 해소하기 위해 콘크리트 보행교로 지어졌다. 복원된 뽕뽕다리는 그 위험성 때문에 구멍이 뚫린 철판이 아닌 시멘트로 만들어졌지만 바닥에는 구 뽕뽕다리의 모습을 그림으로 그려 넣었다.

2023년에는 발산 뽕뽕다리가 새로운 다리로 다시 만들어졌다. 뽕뽕다리를 연상시키는 바닥과 측면 디자인을 가진 새로운 뽕뽕다리는 광주천에 비친 다리의 모습도 과거 뽕뽕다리 모습이 구현되도록 만들어졌다.

2019년에 발표된 우리 지역 가수 홍진주의 ‘뽕뽕다리’는 방림동 뽕뽕다리의 재현 시점에 만들어진 노래 같다. 우리 광주의 서민들의 애환이 깃들어진 뽕뽕다리에 대한 추억이 담겨 있는 이 노래에 광주시민들의 많은 관심과 애정을 바란다.

노래로 만들어진 광천교, 광주교, 산동교, 뽕뽕다리 외에 광주에는 역사, 문화적으로 의미있는 다리들이 많이 있다. 농장다리와 배고픈다리, 부동교 등의 많은 다리가 노래로 만들어지면 좋겠다.

LP로 듣는 광주노래:박옥희 광주 소야곡 바로가기 ▷▷▷ https://youtu.be/ayvb694J_6g?si=4Fj_5AY27-73VXRk