광주역을 노래한 우리 가요

100여 년의 우리 가요사에서 광주역을 노래한 곡은 두 곡이 있다. 그중에 한 곡인 ‘이별의 광주역’은 옛 노래 음반을 수집하는 과정에서 우연히 발견한 앨범에 수록된 반가운 노래다. 음반에 제작년도 표기가 되지 않은 음반들은 겉표지에 인쇄된 음반번호로 제작년도를 추정하는데 신진레코드 음반번호 SJ-6804가 68년, SJ-6907이 69년인 것으로 보아 SJ-6119인 ‘이별의 광주역’ 수록 앨범은 1961년 제작으로 추정한다.

옛 가요를 수집하고 연구하는 과정에서 가장 어려운 부분이 발매 연도와 작사 작곡자. 가수들에 대한 정보가 부족한 경우인데, 이 곡은 앨범이 있어도 한국음악저작권협회나 함께하는 음악저작인협회 등 전문기관에 등록되지 않아서 정보를 거의 얻을 수 없었다.

김호-이별의 광주역 (황병규 작사/작곡)

이슬비 나리는 이별의 광주역엔

정두고 떠나가는 그님의 모습

아쉬움만 남겨놓고 떠나야하는

이슬비 맞으면서 맞으면서

이별의 광주역

잘 있오 잘 가세요 이별의 광주역엔

우연히 맺인 정이 변함이 없네

그리움도 즐거움도 버려야하는

눈물을 흘리면서 흘리면서

이별의 광주역

‘이별의 광주역’을 부른 가수 김호는 거의 알려지지 않은 가수다. 이 앨범에 수록된 ‘미로’, ‘회상’, ‘떠나갔을까’, ‘잊어야지’, ‘항구를 떠나면서’를 불렀고 동일 인물인지는 확실하지 않으나 1970년 앨범에 ‘내 이름을 잊지마오’, ‘내사랑 찾아서’가 발견될 정도다.

이곡을 작사, 작곡한 황병규도 거의 알려지지 않은 사람인데 이 앨범 이외에 다른 작품들이 눈에 띄지 않고 있다.

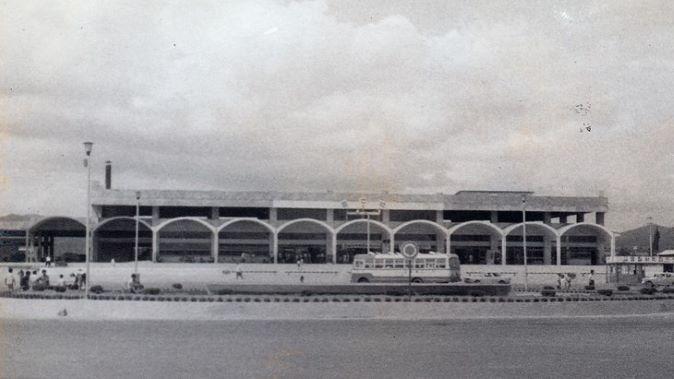

< 1920년대 광주역 >

이 노래에 등장하는 광주역은 지금의 동부소방서 자리에 있는 광주역이다. 광주역은 1922년 7월 1일 문을 열었고 1950년 한국전쟁으로 역사가 소실됐으나 1952년에 개축했다. 당시에 송정리역에서 시작한 광주선 기찻길은 극락강역과 운암동 운암역으로 이어졌고 지금의 챔피언스필드 옆을 지나 임동 요한병원과 대인광장, 광주역으로 이어지는 직선로였다.

그리고 대인시장을 관통해서 동명동 나무전거리, 농장다리를 지나 조선대학교 정문앞, 남광주역으로 이어진 경전선 옛 철길에는 광주시민들의 많은 추억이 담겨져 있다.

광주역이 문을 열었을 때 그 일대는 논과 경양호 호수가 있었던 너른 들판이었다. 1929년 11월 3일 광주학생운동 때 지금의 광주일고 자리에 있던 광주고보 학생들과 계림동 광주고 자리에 있던 일본인 학생들 각 300여 명이 맞서 싸우던 곳이 광주역 부근이었다. 이 싸움에서 한국 학생들만 처벌 받는 일이 벌어지면서 광주학생운동이 더 격렬하게 번지게 되었다.

광주역을 노래한 두 번째 곡은 1966년에 나온 비둘기자매의 ‘광주역의 밤비’다

< 비둘기자매 광주역의 밤비1 표지 >

비둘기 자매 - 광주역의 밤비 (김운하 작사, 고봉산 작곡)

생각을 말어야지 떠나가야지

미련을 버리고서 떠나가야지

사랑하는 그 님은 간 곳이 없네

광주역에 밤비가 마음에 걸려

갈 길을 못 가서야 말이 될소냐

안타까이 떠나가는 마음은

너보다 섧다.

가다간 못 갈 망정 떠나가야지

내 설움 나만 알고 떠나가야지

지각없는 푸념에 울고만 있는

광주역에 밤비가 마음에 걸려

작별을 못한다면 말이 될손가

눈물 속에 말 못하는 사연은

너보다 많다.

이 노래를 작사한 김운하는 1914년 함경북도 웅기 출신으로 본명은 김득봉이고 예명 무인도로도 활동했다. 일제강점기에 일본 메이지대학 문학부를 졸업하고 1938년 이인권의 ‘눈물의 춘정’, 1939년 남인수의 ‘항구의 청춘시’ 등을 작사했다. 해방 이후 월남해서 세관과 은행에 근무하면서 작사를 했는데 1955년 한복남의 ‘전복타령’ 1957년 손인호의 ‘물새야 왜 우느냐’ 1962년 최숙자 ‘나룻배 처녀’ 1963년 이미자 ‘님이라 부르리까’ 1965년 박철로 ‘나는 왔네’ 1966년 이미자 ‘서산 갯마을’, 오기택 ‘고향무정’, ‘충청도 아줌마’ 1969년 김부자 ‘내 고향 금산’ 1971년 김하정 ‘금산 아가씨’ 등이 그의 작품이다.

작곡가 고봉산은 1927년 황해도 안악 출신으로 본명은 김민우인데 남석일이라는 예명으로도 활동했다. 악극단 금성좌의 단원으로 활동하다가 50년대 ‘황금이냐 사랑이냐’, ‘마도로스 연정’, ‘나는 취했오’를 발표했고 1961년 ‘아메리칸 마도로스’가 히트하면서 대중에게 알려졌다. 1964년 직접 작곡하고 부른 ‘용두산 에레지’ 히트 후 작곡과 노래를 병행했고 1967년 이미자 ‘유달산아 말해다오’, 1971년 하춘화 ‘물새 한 마리’, 1981년 정재은 ‘항구’ 등을 작곡했다. 1968년 아리랑 시스터즈와 함께 부른 ‘잘했군 잘했군’을 1971년에 하춘화와 함께 부르면서 ‘잘했군 잘했어’의 가수로도 널리 알려져 있다. 67세이던 1990년 6월 21일 심장병으로 타계했다.

비둘기 자매는 1960년대 중반부터 1973년까지 활동했던 여성 듀엣인데 주로 고봉산과 라음파의 곡을 불렀다. 처음엔 가요풍의 노래를 하다 70년대 들어서 민요풍의 노래를 했다.

< 1970년대 광주역 >

이 노래가 발표된 1966년 대인동 광주역 부근에는 대인시장과 전남 지방 각지로 가는 광주여객, 광신여객, 광성여객, 중앙여객, 금성여객, 동방여객 등의 여객버스 회사가 있었다. 유동인구가 많다 보니 전국적으로 역주변이 다 그렇듯 환락 유흥가가 형성됐고 곡물 종자회사, 농약상, 농자재상, 약국, 한약방, 전파사도 많았다. 승객들의 짐을 운송하는 리어카 짐꾼들로 붐비고 인근 대인시장도 북적이던 시절이었다.

당시에 서울에서 광주를 다니던 백마호 급행열차 서울행 차표는 1인당 550원이었는데 구하기가 힘들어서 200원을 더 붙인 750원 암표가 거래됐다고 한다.

광주역은 1969년 7월 25일 지금의 자리인 중흥동으로 이전했고 그 이후 한동안 중흥동 광주역은 신역이라 했고 대인동 광주역 인근을 구역이라고 했다. 구역이라는 지명도 점차 잊혀져서 구역사거리라 불리던 곳이 지금은 동부소방서 앞 사거리라 부른다.

지금의 광주역도 광주송정역에 광주철도교통 중심역할을 내주고 점차 쇠퇴하고 있다. 광주-대구간의 달빛철도 건설로 광주역의 위상이 다시 부활하기를 기대해 본다.