“독립은 정신으로 이루어지나니”- 남자현 열사의 유언 중

난공불락, 왜세의 도마 위에

섬섬옥수 열 손가락 얹어 놓고 하는 말

천지신명 듣거든 사람세상 발원이요

탄압의 말뚝에 국적 따로 있으리까

조선여자 무명지 단칼에 내리치니

피로 받아쓴 대한여자독립원

아직도 떠도는 아낙의 무명지 ”

— 고정희.〈남자현의 무명지〉,《여성해방출사표》(동광출판사, 1991)

남자현(南慈賢, 1872년 12월 7일~1933년 8월 22일)은 대한제국의 독립운동가이다.

예전에 출간한 책 『누가 나를 조선여인이라 부르는가』를 쓰면서 알게된 인물이다.

‘여자 안중근’이라 불렸던 남자현은 1872년 12월 7일 아버지 남정한(南珽漢)과 어머니 진성이씨 사이에서 1남 3녀 가운데 막내딸로 태어났다. 경상북도 안동에서 태어났으며, 본관은 영양이다. “어려서부터 매우 총명하여, 부친 남정한이 일찍부터 글을 가르쳤는데, 7세에 한글을, 8세에 한문을 터득하고, 12세에 소학과 대학을 읽었으며, 14세에는 사서(四書)를 독파하고, 한시를 지었다...”는 기록이 남아있다.

남자현은 성장하여 19세가 되던 1891년 무렵, 김영주와 혼인하였는데 6년 후 남편 김영주는 1895년 을미사변 때 의병을 일으켰고 일본군과 전투에서 전사하였다. 남편 사후 3대 독자인 유복자 김성삼을 낳아 기르면서 시부모를 모시고 살았다. 어려운 여건 속에서도 시어머니를 잘 봉양하여 진보에서 효부상을 받기도 했다고 전해진다.

1907년 가을, 열사의 선친 이신 남정한 선생이 의병을 일으켜 자택을 임시 의병장소로 삼고 활약할 때 남자현은 장정소집과 정보수집 책임을 지고 적의 후방교란 등 대담무쌍한 활약을 하였다.

1919년 3·1 운동에 참여한 것을 계기로 아들과 함께 만주로 망명하면서 본격적으로 독립운동에 뛰어들었다. 남자현은 곧바로 김동삼의 서로군정서에 가입하여 군자금 모집, 독립운동가 옥바라지 등으로 만주 지역 독립운동의 대모로까지 불리게 되었다. 한편 독립운동을 전개하는 각 단체와 군사기관, 농어촌을 순회하면서 독립정신을 고취하였다. 동만주 12곳에 교회와 예배당을 세우고 10여 곳에 여자교육회를 설립해 여성을 계몽하는 데도 힘썼다.

편강렬, 양기탁, 손일민 등이 만주 지역 무장 독립운동 단체의 통합을 추진할 때 참가했으며, 무장 투쟁이나 테러 위주의 독립운동을 적극 후원하고 참여했다. 한국 내에는 두 차례 잠입했다. 두 번째 잠입은 사이토 마코토 총독의 암살을 목적으로 한 것이었다. 마침 그때 길림주민회장 이규동 ,의성단장 편강렬, 양기탁, 손일민 등이 주동이 되어 재만독립운동단체의 통일을 발기하자 이에 적극 참가하여 크게 공헌하였다.

1927년 사이토 마코토 조선 총독을 암살하기 위해 권총 한 자루와 탄환 8발을 숨긴 채 만주에서 서울로 잠입했으나 실패한다.

1928년 만주 길림에서 김동삼, 안창호 등 47명의 독립 운동가들이 일본의 사주를 받은 중국 경찰에 검거되자, 지성으로 간호하며 석방 운동에 힘써 보석으로 풀려나게 했다.

1931년 김동삼이 일본 경찰에 체포되었을 때도 탈출시키기 위해 온갖 노력을 한 것으로 알려져 있다.

1932년 만주국 수립으로 영국인 리튼이 이끄는 국제연맹의 조사단이 하얼빈에 오자 손가락을 잘라 흰 수건에 '한국독립원(韓國獨立願)’이라는 혈서를 써서 조사단에 보내 국제연맹에 독립 의지를 호소한 일화가 알려져 있다.

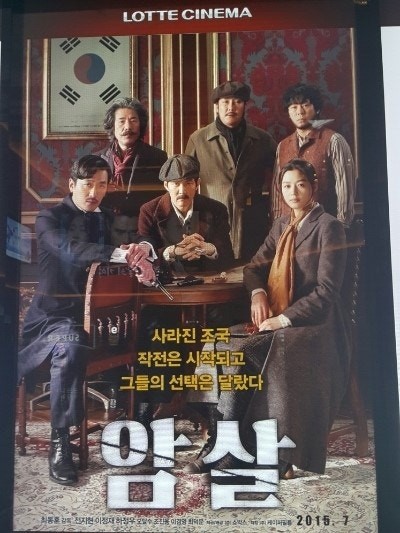

1933년 이규동 등과 주만 일본대사이며 관동군 사령관인 무토 노부요시의 암살 계획을 세웠다. 2015년 배우 전지현이 주연한 영화 <암살>의 배경으로 안옥현의 모델이 남자현 열사이다.

그러나 동지와의 연락 및 무기 운반등의 임무를 띠고 걸인 노파 차림으로 변장한 채 하얼빈 교외 정양가에서 정탐을 하던 중 밀정의 밀고로 2월 27일, 일본 경찰에게 붙잡혔다. 60세가 넘은 나이로 6개월 동안 갖은 혹형을 받고 보름에 걸친 단식투쟁 전개로 건강을 잃는다. 병보석으로 풀려난 직후 고려여관이라는 조선인 여관에서 생을 마감한다.

마지막 임종을 지켜보던 손자 김시련에게 '사람이 죽고 사는 것이 먹고 안 먹는 것에 있는 것이 아니다. 정신에 있다'는 말씀을 한 뒤 옆에 있던 아들 김성삼에게 옷깃을 뜯어 하얼빈 화폐 248원을 끄집어내 건네주시며 '너의 원수는 네가 염려하지 말라. 하나님이 갚아 주신다. 우리 독립은 정신'이라면서 '이 돈을 우리나라 독립 축하금으로 바쳐라. 만일 너의 대에 독립을 보지 못하면 너도 유언해 실행하라' 말씀하셨다. 이어서 '손자를 대학 공부시켜라. 친정 문호를 이어 달라'고 하고 '곤히 잘 테니까 깨우지 마라' 라는 말을 남기고 정오 무렵에 순국하였다.

2015년에 1250만명의 관객을 동원한 영화 <암살>을 연출한 최동훈 감독은 변절자로 나오는 염석진에 대해 독립운동을 하다가 나중에 밀정이 된 염동진을 모델로 했다고 밝힌 바 있다. 미 육군 문서에 따르면 염동진은 만주에서 독립운동에 참여했다가 일본 관동군 헌병대에 붙잡혀 이후 밀정 노릇을 했다. 해방 이후에는 극우 테러조직 백의사를 조직하기도 했는데, 백범 김구 선생을 암살한 안두희 역시 백의사 단원이었다.

<암살> 속 염석진은 해방 후 경찰 간부로 있다. 반민특위에 체포돼 재판을 받는다. 재판이 끝난 후 경찰 간부들이 도열해 맞이하는 모습에서 상당한 위치에 올라 있음을 알 수 있다. 영화에서는 염석진이 열사들의 총에 처단되는 장면으로 끝이 난다.

이는 대표적인 친일 경찰 노덕술과 유사하다. 노덕술은 일제 치하에서 경찰에 입문해 수많은 독립운동가를 체포하고 고문해 숨지게 했던 악질 민족반역자다. 해방 직후 평양경찰서장을 역임했고, 월남해서는 경찰의 요직을 거쳤다.

일제강점기 때부터 활동한 경찰공무원으로, 경찰관 재직 당시 독립운동가 다수를 체포, 고문, 살해한 악질 고문 경찰로 악명을 떨쳤다. 1949년 반민특위에 체포되었으나 이승만 대통령의 명령으로 풀려났다.

저격수 안옥윤이 영화 후반부에 했던 말은 2025년 현재까지도 의미심장하다.

“둘을 죽인다고 독립이 되냐고?

모르지. 그치만 알려줘야지.. 우리는 끝까지 싸우고 있다고“

47살이면 그 당시에는 할머니 소리를 듣는 나이였는데 그 몸을 이끌고 만주로 건너가 독립운동을 하고 위험을 무릅쓰고 국경을 넘나들었던 남자현. 단지를 끊어 혈서 쓰기를 3번이나 했던 남자현의 결기를 보면 가슴이 뭉클해진다.

청소되지 않은 역사의 그늘 속에서 친일파 아니 정확한 표현으로는 반민족 매국노들의 후손들은 여전히 우리 사회 곳곳에서 암약중이다.

진짜 대한민국의 과제 중 하나는 지금도 설치는 반민족 반민주 매국노들에 대한 준엄한 심판이라고 생각한다.

순국선열들의 고귀한 희생을 기리며..