[김PD의 불펀(Fun)한 생각] ep.5 정체성을 묻지 않는 플랫폼, 지워지는 지역성

|

|

스톡홀롬(사실적 재현) |

광주 양림동(왜곡 생성) |

AI 이미지 생성 (미니어쳐) |

|

당신의 동네는 트렌드에 뜬 적이 있나요?

플랫폼은 이제 우리의 일상, 도시, 기억을 보여주는 창이다.

모두가 스마트폰을 통해 도시를 본다. 하지만 그 도시 안에 당신의 동네는 있는가? 트렌드는 있지만, 지역은 없다. 핫플은 있지만, 일상의 흔적은 보이지 않는다.

콘텐츠는 넘쳐난다. 그럼에도 불구하고 로컬은 희미하다. 플랫폼은 모든 걸 보여주는 듯하지만, 실은 보여주고 싶은 것만 보여주는 필터다. 그 필터는 ‘정체성’을 묻지 않는다. 무엇이 어디에서 왔는지, 왜 중요한지 관심이 없다.

‘지역성’은 불편한 정보이고, 알고리즘은 그것을 학습하지 않는다.

표준화된 콘텐츠, 지워지는 지역성

우리는 요즘 모든 걸 ‘콘텐츠화’하려 한다.

일상도, 기록도, 지역도. 하지만 콘텐츠로 만드는 순간, 많은 것들이 ‘표준화’된다. 표준화란 말은 듣기엔 중립적이지만, 실상은 ‘서울화’에 가깝다.

서울에서 유행하는 편집 스타일, 말투, 배경음악, 해시태그가 ‘정답’처럼 적용된다. 전주에 가도 #감성카페, 광주에 가도 #핫플레이스.

동네의 결은 지워지고, 전국이 비슷한 무드 보드로 정렬된다.

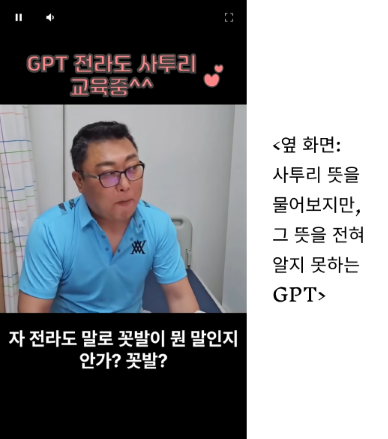

로컬 고유의 억양, 사투리, 풍경, 생활감은 알고리즘에게 ‘노이즈’가 된다.

영상은 끝내 ‘서울의 말투로 자막을 입고’, ‘서울의 음악으로 감정을 조정’하며, 그 지역의 삶이 아닌, 서울의 기획이 된다.

말할 수 있는 자 vs 말해지는 자

플랫폼은 단순히 유통의 채널이 아니다. 누가 말할 수 있는지를 결정하는 권력 구조다. 특히 AI 시대가 도래하면서 그 힘은 더욱 커졌다. 그런데 AI에 로컬리티가 반영되지 않음에 따라, 광주, 전주, 춘천처럼 고유한 문화가 살아 있는 도시조차, 서울의 언어로 번역되지 않으면 보이지 않는다. 로컬 콘텐츠가 묻히는 사이, 수도권에서 파견된 크리에이터의 콘텐츠는 트렌드에 오른다. 지역은 종종 ‘말해지는 콘텐츠’의 대상이 된다. 그곳에 사는 사람은 플랫폼의 안경 너머에 갇히고, 지역은 정체성을 가진 주체가 아니라 소비되는 대상으로만 남는다.

로컬을 로컬답게 보이게 하려면

해결책은 있다. 우선, 지역의 언어를 삭제하지 말아야 한다.

사투리와 억양, 특유의 풍경과 질감을 콘텐츠 안에 살려야 한다.

플랫폼이 이해하지 못하더라도, 로컬은 자신만의 리듬으로 말해야 한다.

다음은 플랫폼의 책임이다.

지역 크리에이터를 위한 알고리즘 설계,

로컬 해시태그를 인식하고 분류하는 데이터 구조,

지역 문해력을 갖춘 AI 필터가 필요하다.

공공 부문에서도 ‘지역 콘텐츠 문해력’을 높이기 위한 지원이 필요하다.

단순한 콘텐츠 제작이 아니라, 정체성과 맥락을 포함한 지역 아카이브 구축과 함께 가야 한다. 이는 인공지능 기반 시설을 지역에 유치하는 것만큼 중요한 일이다.

존재를 증명하는 언어는 누구의 것인가

정체성을 묻지 않는 플랫폼에 존재를 맡길 수는 없다. 우리가 살고 있는 동네, 지역, 삶의 맥락은 해시태그 하나로, 3초짜리 트렌드로 압축될 수 없다. 지역은 불편한 언어를 가지고 있다. 다른 리듬을, 다른 감정을, 다른 시간을 살아간다. 그 불편함을 지우는 순간, 우리는 존재를 잃는다. 우리가 필요한 것은 더 많은 콘텐츠가 아니다. 우리를 설명할 수 있는 언어, 우리를 그대로 보여줄 수 있는 플랫폼, 그리고 그 정체성을 지켜줄 감각이다. 기억은 기술이 아니라, 감각으로 지켜지는 것이기 때문이다.