[무등산을 노래한 우리 가요] 무등산의 환경과 식생

4월이다. 4월에는 광주와 무등산에 많은 꽃이 핀다. 개나리, 진달래, 목련, 벚꽃이 피었다 졌고, 지금은 철쭉이 제철이다. 예전 광주에는 벚꽃의 명소가 많았다. 광주사직공원은 해마다 벚꽃 놀이를 하는 상춘객들로 붐비고 벚꽃 피는 시절에 가요 콩쿨대회를 열었다. 광주를 대표하는 가수 김연자도 초등학교 5학년 때 친구와 함께 사직공원 벚꽃 노래자랑 대회에 참가해서 입상하면서 가수의 꿈을 키웠다. 그 밖의 광주 벚꽃 명소로는 농촌진흥청과 광주와 송정리간 도로의 벚꽃이 장관을 이뤄, 벚꽃 축제도 하고 포장마차 거리가 형성되기도 했다. 그러나 농촌진흥원 자리에는 아파트가 들어서고 광송간 22번 국도 벚꽃은 지하철 1호선 공사 기간에 많이 훼손되어 그 위세가 예전만 못한 지 오래됐다.

일제강점기였던 1928년 6월 9일 동아일보에 실린 육당 최남선의 조선 유람가는 ‘늦은 봄 무등산은 철죽에 타네’라고 무등산의 철죽을 노래하고 있다. 실제로 무등산 입석대와 서석대 일대는 철쭉이 만개하는 5월이 되면 기암절벽과 철쭉이 어우러져 장관을 이룬다. 무등산에 자생하는 철쭉은 은은하고 따스한 광주 시민의 후한 인심과 다정다감함을 상징한다고 하여 광주광역시의 시화로 지정되어 있다. 늦봄의 철쭉과 더불어 여름이면 산나리, 가을의 억새는 무등산이 자랑하는 자연경관이다. 오늘은 우리 대중가요 속에 등장하는 무등산의 환경을 살펴보자.

무등산은 아주 오래전부터 수박으로 유명했다. 그래서 무등산 수박을 노래한 가요가 상당히 많이 있다. 1962년에 발표된 김득수의 ‘무등산 아가씨’의 가사를 들어보자.

김득수 - 무등산 아가씨 (1962년, 정득채 작사, 강준희 작곡)

무등산 수박밭에 수집은 아가씨

차림새도 곱건만은 사랑은 없드라

달빛이 스며드는 무등산 산정에

들려오는 사랑노래 눈물이 진다

무등산 딸기밭에 수집은 아가씨

거니는 말 부드러워도 사랑은 없드라

네온 빛 깜박이는 고요한 산장에

스쳐가는 사랑노래 눈물이 진다

‘닐니리 맘보’와 ‘앵두나무 처녀’로 유명한 가수 김정애의 노래 ‘광주 아가씨’에도 수박이 나온다.

김정애 - 광주 아가씨

무등산 기슭에 딸기도 유명한데

한 두 송이 따는 딸기 대바구니 넘쳐나네

정든 님아 어서 와서 이 바구니 받아주세요

정다웁게 불러주는 광주 아가씨

무등산 기슭에 수박도 유명한데

잡수시고 또 달래면 나는 몰라 나는 몰라

수박넝쿨 뒤져가며 익은 대로 따서 바쳐요

알뜰살뜰 인정 많은 광주 아가씨

1968년에 발표된 황선아의 ‘내 고향 무등산’, 송춘희의 ‘무등산아 물어보자’의 가사에도 무등산 수박이 등장한다

황선아 – 내 고향 무등산 (1968 김강일 작사, 송운선 작곡)

바람도 울고 가는 무등산 골짜기에

심어둔 산수박이 저리도 익었는데

온다던 그 총각은 왜 아니 오시나

사랑만 색여놓고 가버린 그 총각을

원망하며 기다리는 무등산 처녀

송춘희 - 무등산아 물어보자

(김문응 작사, 정주희 작곡1968년)

꾸불꾸불 30리길 고개 길을 오르면서

고운 손을 잡아주던 옛 시절이 그리웁구나

폭포수에 땀을 씻고 수박을 나눠 먹던

그날은 어디 갔나 그님은 어디 갔나

아 아 무등산아 무등산아 물어보자.

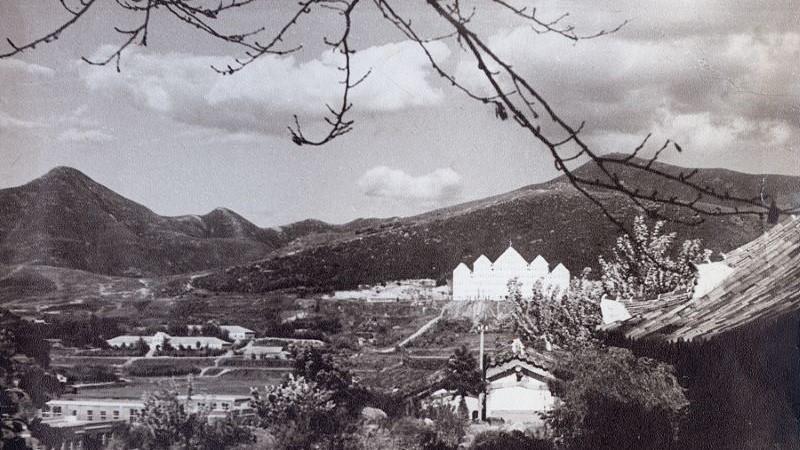

< 1969년 지산동 서석동 일대 광주광역시청 >

그런데 김득수의 ‘무등산 아가씨’와 김정애의 ‘광주 아가씨’에는 무등산 수박과 함께 딸기가 등장한다. 무등산 기슭 지산동 일대는 1960년대까지 온통 딸기밭이었다고 한다. 1959년 2월 1일자 조선일보 사회면 기사에는 광주의 가볼 만한 명소로 지산동 딸기밭을 소개하고 있다. < 4월 경이면 딸기밭을 이룩하고 또한 천연적 환경이 시민들을 손짓해 부르는 듯 아늑한 곳이어서 시민들이 거의 이곳으로 모여들어 성황을 이룩한다. 한가한 산책지대로 또는 젊은 남녀들의 연애할 수 있는 환경으로 매우 적당한 곳이기도 하다 >

1960년대 광주노래 중에 딸기를 소재로 한 노래가 몇 곡 더 있는데 1962년 김용만이 부른 ‘호남 부루스’와 1964년 황금심의 노래 ‘무등산 처녀’가 있다.

김용만 - 호남 부루스 (1962년 반야월 작사, 이시우 작,편곡)

실눈이 녹아 녹아 녹아 녹아 봄이 오는 무등산

풋딸기 정을 맺는 내 고향은 내 고향은 광주다

달뜨는 섬진강에 물소리도 그리워

그 님과 불러 보던 그 님과 불러 보던

호남 부루스

황금심 – 무등산 처녀 (1964년)

무등산 딸기밭에 딸기 따는 저 처녀야

딸기 같이 붉은 순정을 어느 님을 주려는가

일락서산 해 지는데 노랑새야 울지 마라

구슬픈 네 울음에 음- 네 울음에

처녀 간장 다 녹는다

< 황금심 - 무등산 처녀 레코드판 표지앞면/라벨 >

딸기는 당시에 수박과 함께 광주의 명물이었다는 것을 알 수 있는데, 그 유명했던 지산동 딸기는 도시확장으로 광주 북구 건국동과 담양군 봉산면 지역으로 밀려나고 우리의 기억 속에서도 잊혀지고 말았다.

앞서 언급한 송춘희의 노래 ‘무등산아 물어보자’의 가사 중에는

‘폭포수에 땀을 씻고 수박을 나눠 먹던’이라는 구절이 나온다. 여기에 나오는 폭포는 용추폭포로 추정된다. 용추폭포는 장불재에서 발원한 용추계곡에 있는 폭포인데 물 맛이 상쾌하고 좋아 마시면 질병을 쾌유케하고 폭포수를 맞으면 신경통이 치료된다고 하여 여름이면 멀리서도 하루에 수백 명이 찾아왔다 한다. 특히 1922년 광주 송정리 간 철도가 개통되면서 탐방객이 배로 늘어 산간 중머리재에는 행상이 들어서 장이 설 정도였다고 한다.

무등산 용추폭포는 구례의 수락폭포와 부안의 직소폭포과 함께 호남의 3대 폭포였는데, 단오와 유월 유두, 삼복더위에 많은 시민들이 찾던 명소였다. 그러나 1937년 용추계곡 하류에 제2수원지가 들어서면서 수원지 오염을 막는다는 구실로 폭포를 폭파시켜버려 용추폭포는 옛 모습을 잃어버리고 말았다.

우리 대중가요 속에 나오는 무등산의 환경을 살펴보면 1950년대까지는 무등산에도 화전밭(황금심-남도 신아리랑)이 있었고 수박과 딸기가 유명한 곳이라는 것을 알 수 있다. 그 외의 무등산 노래에는 또 어떤 식생이 나올까? 위에서 언급한 황금심의 ‘무등산 처녀’에는 노랑새가 나온다. 1968년에 나온 황선아의 ‘내고향 무등산’에는 산머루가 나오고, 최윤정이 노래한 ‘무등산 처녀’에는 산비둘기, 산토끼, 찔레꽃, 도라지꽃이 등장한다. 참으로 다양한 동물과 식물이 무등산에 있었다. 1990년대 노래에도 다양한 식생이 나오는데, 1995년에 나온 배윤숙의 ‘무등산’이란 노래에는 은방울꽃과 애기나리가 나온다.

배윤숙 - 무등산 (김희진 작사, 허현 작곡 1995)

무등산아 너는 알지 은방울꽃 필 때

먹구름 천둥소리 내 가슴 울리던 날

님아 님아 님은 나를 남겨두고 어디 갔소

깊은 사랑 그리운 맘 나 홀로

어이하라고 어이 하라고

님이 가신 그 길을 너는 알겠지

무등산아 무등산아

서석대야 너도 알지 애기나리 필 때

먹구름 천둥소리 내 가슴 울리던 날

님아 님아 못다한 정 남겨두고 어디 갔소

남은 세월 서러운 맘 나 홀로

어이 하라고 어이 하라고

음 음 님이 가신 그 길을 너는 알겠지

무등산아 무등산아

은방울꽃은 세계적으로 단 3종밖에 없는데, 독일 은방울꽃, 미국 은방울꽃, 그리고 우리나라와 일본, 중국에 자생하는 은방울꽃이 있다. 우리나라 은방울꽃은 4~5월에 흰 꽃이 피는데 그 모양이 은방울 같고, 특히 광주 무등산과 충북 소백산 등에서 군락을 이루고 있다 한다.

또 눈여겨볼 만한 노래로 1987년에 문희옥이 부른 사투리 노래 ‘바윗돌아 금난초야’가 있다

문희옥 - 바윗돌아 금난초야’ (이호섭 작사, 안치행 작곡)

정원에 들어앉자 꽤나 으시대는

바윗돌아 바윗돌아 와따메 출세혔구나

무등산 모퉁이에 내버려진 니를

어느 누가 데려 왔냐 참말로 출세혔구나

가사 내용을 보면 주상절리로 유명한 무등산의 바윗돌은 정원석으로 인기가 많아서 80년대까지는 많이 반출된 모양이다. 너덜겅의 주상절리 파편 바위들을 아무 생각 없이 바라보았는데, 이제는 그 하나하나가 무등산의 소중한 자산이라는 생각이 든다.

이렇게 우리 대중가요에 무등산의 다양한 환경과 식생이 담겨 있다. 한 해 동안 700만 명이 이용하고 광주 시민들이 언제든지 찾아가 쉴 수 있는 친근한 산인 무등산. 다시 오르는 길에서 노랑새와 산토끼도 찾아보고 은방울꽃과 애기나리가 어디에 피어 있는지 눈여겨 보고, 더욱 더 아끼고 사랑해서 후손들에게 그대로 물려줘야 할 일이다.