플광24 여는 글 - [박지현의 세상유감]

계엄선포가 되던 날, 광주 사람들의 심경은 남달랐으리라.

80년의 공포를 겪었던 우리들의 부모님들은 심장이 덜컥 내려앉았다고 한다.

다행히 계엄의 위기가 넘어가고도 여전히 안도하지 못하는 것, 글쎄 그것을 트라우마라고 하는지도 모르겠다.

2024년은 마지막까지 절대 호락호락하지 않았다. 제주항공 여객기 사고가 그것이다.

잠깐 무덤덤하게 지나가는가 싶더니 다음 날부터는 사고 모습을 보는 것만으로도 힘들어졌다.

세월호가, 이태원이 떠 오르며, 그 아까운 목숨에 울컥 눈물이 맺히고, 애써 TV를 끄는 것으로 외면하려 했다.

하지만 SNS에 페이스북 친구들의 사고 소식과 각각의 사연들이 쏟아졌다.

그것 역시 문을 닫았다. 피할 수 없었지만 그래도 잠시라도 도망치고 싶었다.

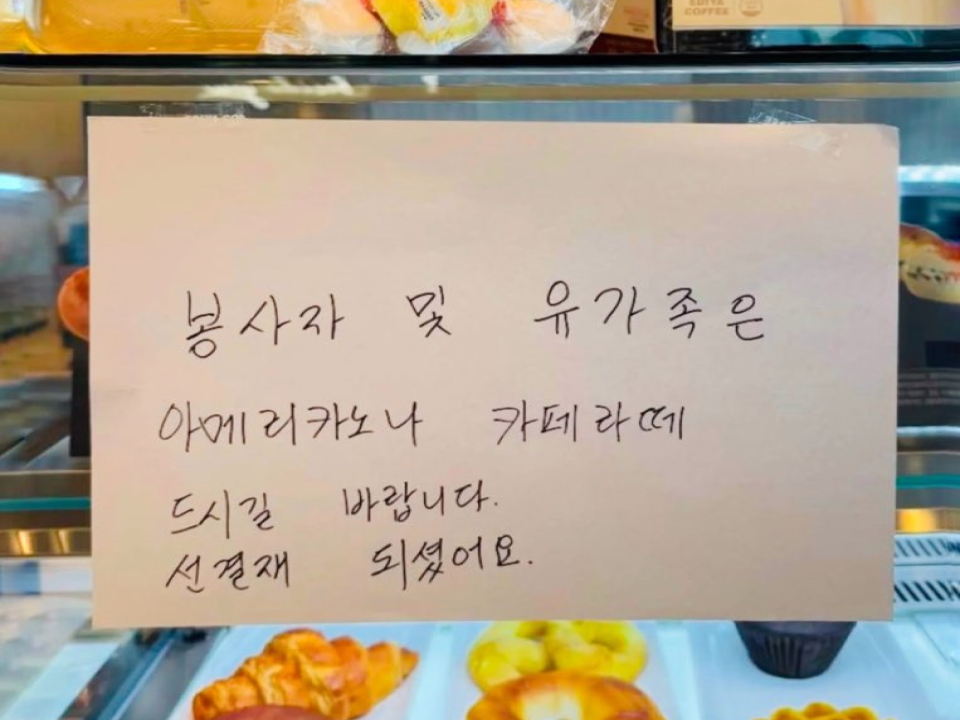

그러던 것이 누군가를 만나기 위해 들어간 찻집에서, 벽에 붙은 물건 하나에 갑자기,

‘멜겁시’ 눈물이 맺히는 것이다. 바로 작은 빨래판에 써진 엄마라는 글씨.

평범하고 흔한 ‘엄마’라는 그 글자 하나가 내가 애써 막아두었던 진실에 구멍을 낸 것이다.

엄마를 불렀을 세월호의 아이들이, 이태원의 청춘들이,

그리고 가슴 부풀어 첫 여행을 떠난 우리들의 어머니가, 그리고 그 공포가 떠 오른 것이었을까?

돌아가신 분들은 모두 나의 이웃이다. 어디선가 함께 만나 웃음을 나눴거나 날 보고 웃어 주었을 분들이었다.

어머니는 딸이 보내 준 첫 해외여행에 얼마나 설레었을까?

“고생만 하고 살다가 다 늙어 이 무슨 호강이냐.” 얼마나 딸 자랑을 했을까?

엄마를 여행 보낸 딸은 그 한을 어찌 품고 살까?

태국에 어머니를 만나고 돌아오다 변고를 당한 태국 댁,

한국으로 시집와 사는 어머니를 만나러 온 승무원을 꿈꾸던 태국의 대학생,

그 학생의 어머니는 마중 나온 공항에서 사고를 지켜봐야만 했다. 가슴 아픈 사연이 어머니들뿐이겠는가.

남도의 이웃을 한마디로 대변하자니 어머니란 단어가 떠올랐을 뿐이다.

누군가가 그랬다. ‘5천 명의 사고를 하나의 사건으로 묶어 말하는건 모독이다. 5천 개의 사고이며 사건이다.’

그래서 지금 광주 사람들은 무척이나 아프다.

새해 새 글, <플광 24>를 여는 이야기가 희망찼으면 좋으련만, 세상이 이상하다 보니 우리 맘 같지 않다.

무엇보다 슬픔으로 탄핵의 발걸음이 주춤해진 사이,

슬며시 고개 내미는 계엄 세력의 농간(?)에 놀아날까 봐 걱정도 든다.

하지만 호남인인 우리가 누군가? 한뿌리로 늘 연대하는 삶을 살았다.

우리에게 남의 일이란 없으며, 슬픔은 나누고 탄핵엔 더 힘을 합하리라.

참사의 명명백백 사유를 밝혀낼 것이고 그렇게 또 새 길을 열어 갈 것이다.

을사년 새해다. 나라를 잃었던 을사늑약이 있었던 해이다.

하지만 올 우리의 을사년은 나라를 되찾은 해가 되리라 믿는다.

< 세계는 왜 이렇게 폭력적이고 고통스러운가? 동시에 세계는 어떻게 이렇게 아름다운가?>

거리에 응원봉을 들고 아이돌 노래를 개사하여 부르는 청춘들이 있고,

무안 공항에 모여든 마음들이 있는 한, 우리에게 희망은 그런 모습으로 존재하고 있다.