조지아 세미트레킹 후기

꼭 조지아 주타의 그 길을 밟아보리라

- 높은 곳은 아니지만, 깊은 여정이었다 -

지난 6월 9일부터 22일까지 조지아 세미트레킹을 다녀왔다. 조지아의 트빌리시, 쿠타이시, 바투미, 고리, 카자흐스탄의 알마티에서 도시 관광, 조지아 산악지역인 메스티아에선 폭포와 빙벽까지의 트레킹, 카즈베기에선 빙하를 통과하는 3천 미터 등정과 계곡 트레킹이 진행됐다.

< 쉬카라산의 빙하2,557m >

등산이 포함된 여정은 종종 ‘정상’을 향한 욕망으로 채워진다. 더 높이, 더 멀리, 더 극적인 풍경을 보기 위해 오른다. 역시 그랬다. 주타를 걷고 싶었고, 카즈베기산 정상을 밟고 싶었다. 그러나 길은 늘 계획과 다른 방향으로 흐른다. 가장 인기 있는 주타는 산사태로 길이 막혔다. 그 대신 카즈베기산에 올랐다. 그러나 시간상 정상은 허락되지 않았다. 하지만 대신 3,020미터, 알파인 헛까지 오르는 길에서 또 다른 '정상'을 만났다.

< 카즈베기산 중턱의 알파인 헛Alpine Hut >

지천에 핀 야생화, 말에 실려 오르는 짐, 빙하를 건너던 순간들. 몸은 힘들지만, 마음은 유난히 또렷했다. 그 산 위에서 바람은 신화처럼 불었다. 프로메테우스가 묶였다는 산, 그 이야기보다 더 강하게 다가온 것은, 그 자리에 누군가 세워놓은 작은 십자가들이었다. 이곳을 지나간 이들이 남긴 기억의 표식들. 높이는 부족했지만, 깊이는 충분했다.

< 카즈베기산의 이름 없는 십자가가 우리에게 다가오고 있었다 >

트루소 계곡은 말이 없었다. 무너진 자카고리 요새, 폐허가 된 마을, 그리고 탄산이 부글대는 샘물들. 이곳엔 전쟁과 상처의 시간이 깃들어 있었지만, 풍경은 묵묵히 사람을 품었다. 계곡 끝자락, 남오세티야로 이어지는 국경선 앞에서 조용히 멈춰 섰다. 조지아의 북쪽 끝. 그 끝에서 마주한 건 아름다움과 아픔의 공존이었다.

< 트빌리시의 상징 중의 하나, 평화의 다리 >

트빌리시는 도시답지 않게 낡고 투박했지만, 그래서 더 정이 갔다. 골목의 벽화, 오래된 교회, 조지아의 어머니와 평화의 다리, 분주한 호객꾼들, 성당 입구의 걸인들, 도로 한가운데 자리 잡은 견공들. 시온 대성당의 깨진 창문 사이로 비치는 프레스코화는 시간이 흘러도 사라지지 않는 것들이 있음을 보여주었다.

< 조지아에 기독교를 전한 니노성녀 >

다비드 가레자로 가는 길, 뱀을 피해 아스팔트를 걸었다. 경찰들도 우리를 관찰했다. 푸른 하늘과 아스팔트, 야생화의 조합은 새로운 재미였다. 므츠헤타의 포도나무 십자가는 니노성녀의 진심을 보여주었다. 조지아 정교회의 성당은 언제나 높고 넓은 곳에서 민중들을 보살피는 것 같았다.

과거 조지아의 수도 쿠타이시, 분수대와 예술극장, 녹색 공원과 색바랜 건물들이 도시의 중심부를 지키고 있었다. 거리의 색깔과 냄새는 쇠락한 도시 현실을 보여주었고 마치 아바나의 시내를 걷는 듯한 착각에 빠지게 했다.

< 메스티아 스바네티의 코시키 마을 야경 >

설산과 코시키의 마을 메스티아, 도로는 거칠고 가파르다. 어떤 동네는 사람보다 개가 더 많았다. 사람들은 불친절하고 거칠다. 속마음은 그렇지 않으리라. 외지인들이 드나들지 않았던 산골에 사는 사람들은 얼마나 고단한 삶을 살았을까? 흑해의 바투미, 알리와 노니 동상과 조지아 알파펫 타워가 랜드마크다. 잘 만들었다.

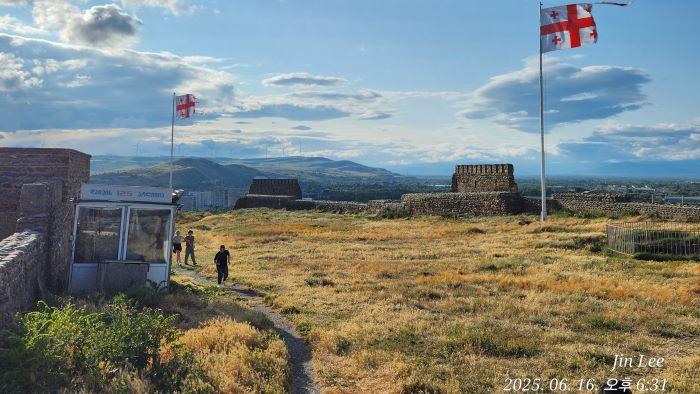

< 고리는 스탈란의 고향이다. 고리치히 요새의 바람은 우리를 들뜨게 했다 >

유람선에서 바라본 바투미는 아름답고 사랑스럽다. 스탈린의 고향 고리, 오래된 요새에서 접한 거센 바람은 우리를 들뜨게 했다. 매일 접한 조지아의 와인은 8천 년의 세월을 음미하게 했다. 조지아는 낮은 언덕부터 설산 봉우리까지, 걷는 내내 ‘조용한 힘’이 있었다. 그리고 알마티, 짧았지만 강렬했다. 박물관에 전시된 고려인들의 삶, 과거 핵폭탄 실험지였던 역사가 가슴에 닿았다. 소련이라는 이름으로 눌려 있던 또 하나의 아시아를 보았다. 아르바트 거리는 밝고 경쾌했다. 카자흐의 젊은이들은 미래를 노래하고 있었다.

< 카자흐스탄은 소련시절 핵폭탄실험장이었다.국립박물관 전시 >

익숙하지 않은 음식들, 그리고 처음 본 사람들과 나눈 이야기. 그것으로 충분했다. 세상의 모든 여정이 장대한 결말을 갖는 것은 아니다. 허리도 아프고, 계획이 틀어지고, 어떤 때는 우의를 입었다 벗었다 분주했다. 그 안에서 '길 위의 또 다른 나'를 다시 만나곤 했다.

이 여행은 그렇게 끝났다. 다녀왔다는 말보다, ‘걸었다’는 말이 어울리는 여정이었다. 높지 않았지만, 깊었다. 짧지 않았지만, 담백했다. 돌아오는 비행기에서 생각했다. 언젠가 다시 걷게 된다면, 꼭 주타의 그 길도 밟아보리라. 그러나 지금은 이 길만으로도 충분하다. 얼마나 멀리 갔느냐보다, 어떤 풍경을 얼마나 깊게 품었느냐일 테니까.